2025年8月8日、一本のSNS投稿が音楽業界とアニメファンの双方を巻き込む大きな渦を巻き起こしました。世界的ロックバンドX JAPANのリーダーであるYOSHIKI氏が、人気アニメ「ダンダダン」の劇中歌に対し、困惑を示すメッセージを発信したのです。この出来事は、単なる楽曲の類似性の指摘に留まらず、オマージュと著作権侵害の境界線、そしてクリエイターの権利意識を巡る現代的な課題を投げかける一大トピックへと発展しました。

「Hunting Soul」と名付けられたその楽曲は、X JAPANの名曲「紅」を彷彿とさせるものであり、瞬く間に「パクリではないか?」という議論が沸騰。しかし、一方で「これは愛のあるオマージュだ」と擁護する声も多数上がり、SNSは賛否両論の嵐に見舞われています。この現象は、単なる芸能ニュースの枠を超え、日本のポップカルチャーが内包する創造性の光と、権利問題という影を同時に映し出す鏡のような出来事と言えるかもしれません。

この記事を読めば、現在進行形で燃え盛るこの騒動の全貌が明らかになります。

- YOSHIKI氏が具体的に「何を言ったのか」、その発言の真意と時系列に沿った心境の変化とは?

- なぜこの一件が単なる話題に留まらず「炎上」という激しい反応を呼んだのか、その根本的な理由を多角的に分析します。

- 話題の楽曲「Hunting Soul」は法的に著作権侵害と判断されるのか?専門的な観点からわかりやすく解説。

- 劇中バンドHAYASiiに参加した豪華メンバーは一体何者なのか?その経歴と実力を徹底紹介。

- 日本の音楽史に輝くX JAPANの名曲「紅」が持つ、文化的・音楽的な重要性とは何か。

- オマージュ、パロディ、そして盗作(パクリ)。それぞれの違いはどこにあるのか、その境界線を考察します。

本記事では、これらの疑問に答えるべく、報道された事実関係を時系列で整理し、法律的な観点からの考察、そしてSNSでの様々な反応を多角的に分析していきます。この複雑でデリケートな問題を深く理解するための一助となれば幸いです。

1. ダンダダンのHAYASii「Hunting Soul」とは?X JAPAN「紅」のパクリ疑惑を徹底検証

今回の騒動の中心にあるのが、アニメ「ダンダダン」の劇中で登場したバンド「HAYASii(はやしー)」が演奏する楽曲「Hunting Soul」です。この楽曲が一体どのようなもので、なぜX JAPANの名曲「紅」との類似性がこれほどまでに指摘されるに至ったのか、その詳細に迫ります。

1-1. 劇中歌「Hunting Soul」が登場した衝撃の経緯と文脈

「Hunting Soul」は、2025年8月7日に放送されたテレビアニメ「ダンダダン」第2期の第18話「家族になりました」で、非常に印象的な形で初披露されました。物語の中で、登場人物の一人「ジジ」に取り憑いた「邪視」という強力な霊を祓うため、その道のプロフェッショナルとして「囃子(はやし)」を呼ぶという展開が描かれます。

通常、「囃子」と聞けば、神事や祭りで演奏される日本の伝統音楽を想像するでしょう。しかし、そこに現れたのは、そのイメージを根底から覆す、ド派手なビジュアル系メタルバンドでした。彼らこそが「HAYASii」であり、邪視を祓うための儀式として演奏したのが、この「Hunting Soul」なのです。古風な「お祓い」という文脈と、現代的な「ヘヴィメタル」という表現のギャップが、視聴者に強烈なインパクトと笑いをもたらした瞬間でした。

このように、楽曲は物語の重要なターニングポイントで、意図的なミスマッチを狙った演出として使用されており、単なるBGM以上の意味合いを持っていました。

1-2. 楽曲「Hunting Soul」の豪華すぎる制作陣は誰?その顔ぶれを解剖

この劇中歌がただのパロディで終わらない最大の理由は、その制作に携わったメンバーが音楽業界のトップランナーたちで構成されている点にあります。まさに「本物」のアーティストたちが「本気で」創り上げた、オールスターチームとも言える布陣です。

ボーカル:谷山紀章(たにやま きしょう)

HAYASiiのフロントマンとして、驚異的なハイトーンボイスを響かせたのは、人気声優であり、ロックユニット「GRANRODEO」のボーカリスト「KISHOW」としても絶大な支持を得る谷山紀章さんです。彼の声優としての代表作には『進撃の巨人』のジャン・キルシュタイン役などがあり、その演技力は高く評価されています。同時に、アーティストとして日本武道館公演を成功させるほどの歌唱力を持つ彼が歌うからこそ、「Hunting Soul」のボーカルには圧倒的な説得力が生まれました。

ギター:マーティ・フリードマン

テクニカルかつ哀愁漂うギターソロで楽曲を彩ったのは、元メガデスのリードギタリストとして世界にその名を轟かせたレジェンド、マーティ・フリードマン氏です。現在は日本を拠点に活動し、J-POPや演歌にも深い造詣を持つ彼が参加したことは、この楽曲が単なる模倣ではなく、日本の音楽文化への深い理解に基づいていることを示唆しています。彼が弾くからこそ、そのギターリフは「X JAPAN風」でありながら、同時に「マーティ・フリードマン節」とも言える独自の輝きを放っています。

ドラム:Chargeeeeee…(ちゃーじー)

楽曲の心臓部である高速ビートを刻んだのは、ロックバンド「ZIGGY」などで活躍するドラマー、Chargeeeeee…さんです。彼の持ち味であるエネルギッシュでパワフルなドラミングは、楽曲に凄まじい疾走感と破壊力を与えています。奇しくも、彼はマーティ・フリードマン氏のツアーにも参加経験があり、その息の合ったコンビネーションが、この楽曲の完成度をさらに高めた要因の一つと言えるでしょう。

ベース:わかざえもん

リズム隊のもう一方の雄として、重厚なベースラインを奏でたのは、若手ながら高い評価を受ける女性レフティベーシストのわかざえもんさんです。マキシマム ザ ホルモンのフランチャイズバンド「コロナナモレモモ」での活躍でも知られる彼女は、テクニックとグルーヴ感を両立させたプレイが魅力。彼女もまたマーティ・フリードマン氏のツアー経験があり、Chargeeeeee…さんとのリズム隊はまさに鉄壁でした。

これだけの錚々たるメンバーが集結したという事実は、制作陣がこの楽曲を一過性の「ネタ」としてではなく、一つの独立した音楽作品として、最大限の敬意と熱量をもって制作に臨んだことの何よりの証明です。

1-3. X JAPAN「紅」との明白な類似点とは何か?徹底比較分析

では、具体的に「Hunting Soul」のどの部分が、X JAPANの不朽の名作「紅」を強く彷彿とさせると指摘されているのでしょうか。SNSやファンの間で挙げられている類似点を、音楽的側面と視覚的側面から詳細に分析してみましょう。

楽曲構成と冒頭のシャウト

最も象徴的なのが、楽曲の導入部です。「紅」が静かなギターアルペジオから始まり、Toshlさんの「紅だぁあああ!」という伝説的なシャウトを合図にバンドサウンドが爆発する構成は、多くのロックファンが知るところです。対して「Hunting Soul」も、同様に静かな導入から、谷山紀章さんによる「お祓いだぁあああああ!!」という絶叫と共に、高速のメタルサウンドへと突入します。この「静から動へ」のドラマティックな展開と、意図的に似せたとしか思えないシャウトの存在が、類似性の最大の根拠として挙げられています。

サウンドと演奏スタイル

楽曲全体を貫くサウンドもまた、X JAPANの音楽的特徴を色濃く反映しています。

- ドラム:YOSHIKI氏の代名詞とも言える、高速で手数の多いツーバス(バスドラムを2つ使う奏法)の連打が楽曲の根幹を支えています。

- ギター:メロディアスでありながら攻撃的なリフ、泣きのメロディを奏でるギターソロは、hideさんとPATAさんが織りなしたX JAPANのツインギターサウンドを思い起こさせます。

- ボーカル:地声とファルセットを織り交ぜたハイトーンのボーカルラインは、Toshlさんの歌唱スタイルと共通する点が多いと指摘されています。

これらの要素は、1980年代後半から90年代にかけてX JAPANが確立した「様式美メタル」と呼ばれるスタイルそのものであり、聴く者が即座にX JAPANを連想するのは、ある意味で必然と言えるかもしれません。

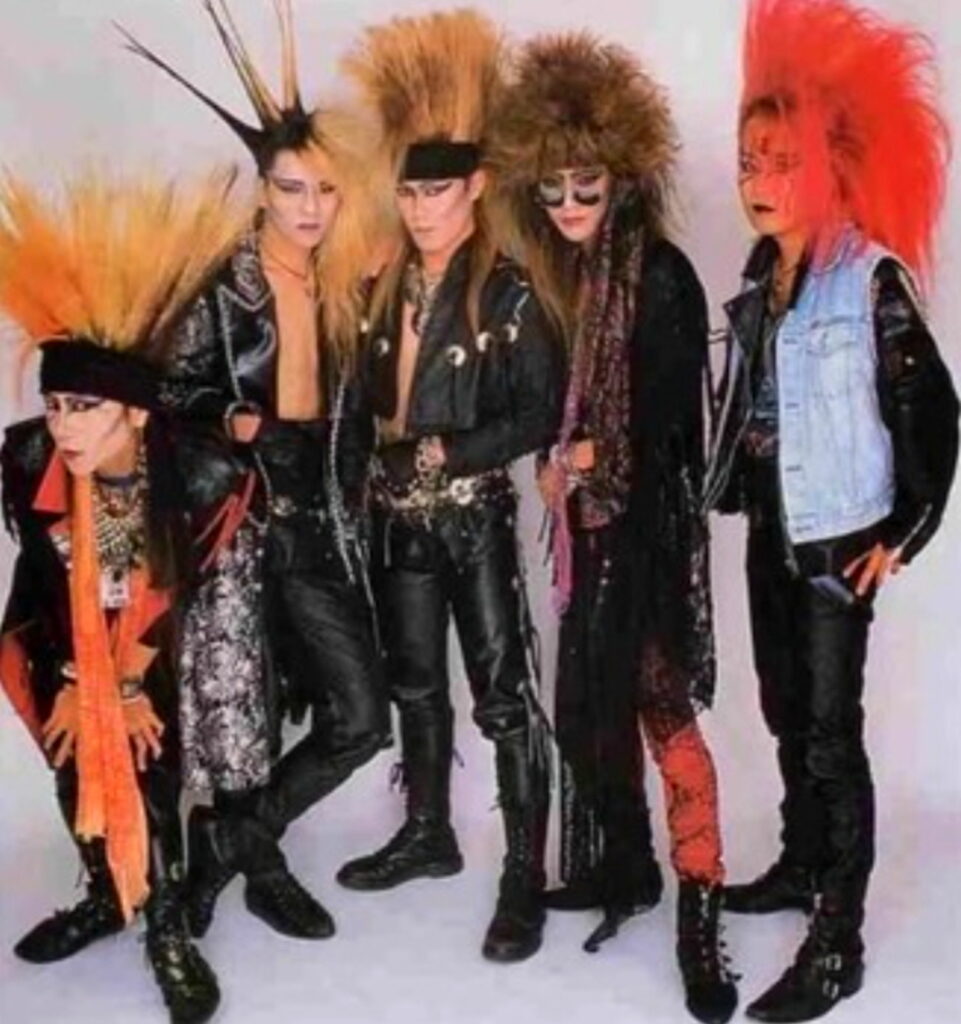

ビジュアルイメージ

音楽だけでなく、アニメに登場した「HAYASii」のメンバーのビジュアルも、初期X JAPANへのオマージュに溢れています。天に向かって逆立てた派手な髪型、奇抜なメイク、革やレースを多用したステージ衣装は、当時のYOSHIKIさん、Toshlさん、hideさん、PATAさんの姿を重ね合わせたかのようなデザインです。この徹底したビジュアル面での作り込みも、パロディとしての完成度を高め、同時に元ネタの存在を強く示唆する要因となっています。

ただし、PATAさんはギター担当ですがダンダダンのアニメではベース担当となっています。

一部の『ダンダダン』ファンからは「全前似てない」と擁護する声も上がっていました。しかし、アニメ版のYouTube公式チャンネルが、作中の描写に関連してX JAPANの楽曲『紅』の動画へ直接リンクを設置したのです。この公式の対応により、盗作や模倣といった意図はなくとも、X JAPANへのオマージュであることは確実視される状況になりました。

一般的に漫画家は、全くの無から物語を創造すると考えられがちですが、実際には実在の人物や事象から着想を得て、それを巧みに脚色しながら作品を構築するケースが多く見受けられます。国民的人気漫画である『ONE PIECE』に、実在の俳優などをモデルにしたと思われるキャラクターが多数登場するのは、その代表例と言えるでしょう。『ダンダダン』の作者である龍幸伸さんも、鎮魂歌を奏でるバンドの題材として、絶大なインパクトを持つX JAPANを選択したのではないかと推測されます。

アニメ制作サイドが、事前にYOSHIKIさんをはじめとする関係者へ報告や許諾を得ていなかった点は、ビジネス上の判断として課題が残るかもしれません。しかしながら、その一方でロック業界で非常に評価の高い実力派アーティストに楽曲制作を依頼するなど、作品にかける真摯な姿勢も示しています。こうした動きからは、制作陣が抱くX JAPANという偉大なバンドへのリスペクトを感じ取ることもできるのではないでしょうか。

しかし、今回の炎上でそれ以上に問題として浮き彫りになったのは、一部ファンの姿勢でした。『ダンダダン』のファンの中には、公式がオマージュであると示唆しているにも関わらず、その事実を認めようとしない人々がいたのです。さらには、正当な権利を主張するYOSHIKIさんに対して「器が小さい」などと、心ない誹謗中傷を行う投稿まで散見される状況となりました。

「自分の好きな作品だから何をしても許される」という心理の背景には、認知バイアスが働いていると考えられます。これは、作品への強い好意的な印象(ハロー効果)が、物事を客観的に判断する目を曇らせ、自分に都合の良い情報ばかりを集めてしまう確証バイアスへと繋がる現象です。私自身、大人になった今でも漫画やアニメを愛好していますが、残念ながらこの種の傾向は、漫画・アニメファンに多く見られることがあると感じています。

作品を本当に愛しているのであれば、たとえ耳の痛いことであっても、建設的な批判や真っ当な指摘には真摯に耳を傾けるべきではないでしょうか。時には自身のコミュニティの過ちを認め、襟を正す姿勢こそが、ファンとして本当に求められる姿だと私は考えます。作品の未来を健全に育んでいくためには、そうした成熟したファンの存在が不可欠なのです。

1-4. 制作陣が語る「真面目にふざける」という創作への誠実な意図

この楽曲に対して、ボーカルを担当した声優の谷山紀章さんは、公式サイトを通じて非常に興味深いコメントを発表しています。「真面目にふざけるとでも言うんですかね、オマージュやパロディーってやる側がヘラヘラやっちゃうと、受ける側には伝わっちゃって醒めるんですよね。本気でやるから笑ったりして貰えるものなので、この度のコレは音楽制作から歌唱まで、ある種の意Ganttに沿って手応えを感じられるものになったと、おそらく一同自負してます」。

この「真面目にふざける」という言葉は、日本のエンターテインメント文化におけるパロディやオマージュの一つの理想形を示しています。それは、単に表面的なモノマネをするのではなく、元となる作品への深い理解とリスペクトを根底に持ち、その上で、持てる技術と情熱のすべてを注ぎ込んで、最高のクオリティで「ふざける」という創作姿勢です。制作チームが、X JAPANという偉大なバンドに対して、中途半端な敬意ではなく、最高の音楽家たちによる最高の演奏という形でリスペクトを捧げようとした、その誠実な意図が伝わってくるコメントと言えるでしょう。

豪華制作陣に込められたリスペクトとボーカル谷山紀章さんの存在

一方で、問題となった楽曲『Hunting Soul』の制作背景に目を向けると、単なる模倣とは言い切れない深い敬意が見えてきます。 作詞・作曲・編曲は相対性理論の永井聖一さん、プロデュースは牛尾憲輔さん、そしてギターには元メガデスのマーティ・フリードマンさんと、錚々たるメンバーが名を連ねました。 特に注目すべきは、ボーカルを担当した声優の谷山紀章さんの存在です。

谷山紀章さんは、過去にGRANRODEOとしてYOSHIKIさんのニコニコ生放送に2度出演した経験を持っています。 その際にはYOSHIKIさんと生演奏でセッションを行い、まさに今回の元ネタと目される「紅」をカバーしたこともあるのです。 さらに、hideさんのトリビュートアルバムやライブにも参加するなど、谷山紀章さんは声優界でも随一のX JAPANと深い関わりを持つ人物として知られています。 このような背景を持つ彼がボーカルを務めたという事実は、この楽曲がX JAPANへの深い愛情とリスペクトから生まれたものであることを強く示唆していると言えるでしょう。

2. YOSHIKIが困惑?一体何を言ったのか?その発言の深層心理を探る

この騒動の火付け役となったのは、他ならぬYOSHIKI氏自身のSNSでの発言でした。彼の言葉は、単なる怒りや拒絶ではなく、一人のアーティストとしての戸惑いや、権利者としての責任感など、複雑な心境が入り混じったものでした。時系列に沿って、彼が何を発信し、その言葉の裏にどのような思いがあったのかを詳しく見ていきましょう。

2-1. YOSHIKI氏のX(旧Twitter)での第一声「何これ?」-率直な驚きと戸惑い

2025年8月8日、YOSHIKI氏は自身のX(旧Twitter)アカウントで、「Hunting Soul」のリリックビデオを引用し、極めて短い、しかしインパクトのある言葉を投稿しました。

「何これ、XJAPANに聞こえない?」

この一言には、彼の率直な驚きが集約されています。さらに彼は、「えー? この件何も知らないんだけど、こういうのってあり? ファンのみんな、何が起こっているのか教えて」と、ファンに状況説明を求める形で続けました。この反応からは、作り手としての怒りよりも先に、自身のあずかり知らぬところで、自らの音楽的アイデンティティと酷似した作品が、これほど大々的に発表されていることへの純粋な戸惑いが読み取れます。彼が最初に感じたのは、非難ではなく「これは一体どういうことなのだろう?」という素朴な疑問だったのです。

2-2. 事前連絡がなかったことへの不満-クリエイターとしての礼儀の問題

続けてYOSHIKI氏は、この件を自身のスタッフからの緊急連絡で知ったと明かし、問題の核心に触れる一言を付け加えました。

「この制作チーム、事前に一言ぐらい言ってくれれば良いのに..」

この短い文章は、今回の騒動を理解する上で非常に重要な示唆に富んでいます。YOSHIKI氏が最も問題視しているのは、楽曲の類似性そのものよりも、リスペクトの対象であるはずの本人や関係者に対して、事前に何一つ連絡や相談がなかったという「手続き」や「仁義」の部分である可能性が高いのです。クリエイティブな世界では、オマージュやパロディを行う際に、元ネタの作者に敬意を表して事前に連絡を入れることは、暗黙のルールとして存在します。この一言は、法的な問題以前に、クリエイター同士のコミュニケーションとリスペクトの欠如に対する、静かな、しかし確かな不快感の表明と解釈することができるでしょう。

2-3. 心境の変化「面白くて笑っていたら、弁護士から連絡が」-個人から権利者へ

事態が個人の感情から公的な問題へとシフトしたことを示すのが、YOSHIKI氏がさらに続けた投稿です。

「最初これを知った時は、なんだか面白くて笑っていたら、弁護士達からも連絡がきた 著作権侵害の可能性があるとのことで、どうなるのだろね」

この投稿は、彼の内面で起きた葛藤を見事に描き出しています。YOSHIKI氏個人としては、アーティストとしての遊び心から、このオマージュを「面白くて笑っていた」と、ある種のユーモアとしてポジティブに受け止めていたことを明らかにしています。これは、彼の懐の深さを示すものでした。

しかし、そこに彼の代理人である「弁護士」という法律の専門家が介入し、「著作権侵害の可能性」という法的なリスクを提示したことで、状況は一変します。YOSHIKI氏は、単なる一個人のアーティスト「YOSHIKI」としてではなく、X JAPANというブランド、そして数多くの楽曲の権利を背負う「権利者」としての立場に立たざるを得なくなったのです。この心境の変化こそが、彼がこの問題を公に提起し、ファンや社会に意見を問うに至った直接的な動機となったと考えられます。

「裏でやってくれ」ネットで巻き起こった賛否両論

YOSHIKIさんのSNSでの問題提起は、瞬く間にネット上で大きな議論を巻き起こしました。 「ダンダダンのYOSHIKIさんの件は「裏でやってくれ」って思うなー」といった声に代表されるように、なぜ公の場で問題を提起するのか、という疑問の声が上がったのです。 ファンを巻き込むような形での発信方法に、戸惑いや批判的な意見が見られたのも事実でした。

また、アニメ『ダンダダン』の製作にはソニー・ミュージックエンタテインメントの子会社であるアニプレックスが関わっています。 そして、『紅』の著作権を管理しているのはソニー・ミュージックパブリッシングであり、グループ内で解決できる問題だったのではないか、という指摘もなされました。 しかし、クリエイターが自らの作品の権利について声を上げるのは当然の権利である、とYOSHIKIさんを擁護する意見も多く見受けられました。

3. YOSHIKIに弁護士から連絡?その背景にある音楽業界の複雑な権利構造

YOSHIKI氏の口から出た「弁護士」という言葉は、この問題を一気に現実的な法的紛争の可能性へと引き上げ、多くのファンを驚かせました。なぜ弁護士が動き、そしてYOSHIKI氏自身でさえも「面白い」だけでは済ませられない、複雑な事情とは一体何なのでしょうか。その背景には、一般にはあまり知られていない音楽業界特有の権利構造が存在します。

3-1. なぜ「著作権侵害の可能性」が専門家から指摘されたのか?

弁護士が「著作権侵害の可能性」を指摘したのは、楽曲の類似性が、単なる「雰囲気が似ている」という主観的なレベルを超え、法的に問題視されうる客観的な要素を含んでいると判断したためと考えられます。著作権法では、メロディ、ハーモニー、リズムといった音楽の具体的な「表現」が保護の対象となります。

今回の「Hunting Soul」では、前述したように、楽曲の構成、象徴的なシャウト、特徴的な演奏スタイルなど、複数の要素において「紅」との高い類似性が見られます。弁護士は、これらの点が、万が一法廷で争われた場合に「表現上の本質的な特徴が類似している」と認定されるリスクを考慮したのでしょう。アーティストの権利を守る立場として、将来的な判例や他の模倣行為への影響も踏まえ、権利者であるYOSHIKI氏に法的な見地から警告を発するのは、極めて真っ当な職務と言えます。この段階では、制作陣の意図が善意の「オマージュ」であったかどうかは、侵害判断のリスクとは別の問題として扱われます。

3-2. YOSHIKI自身も「紅」の著作権を自由に使えないという音楽業界の現実

さらにYOSHIKI氏は、この問題の根深さを示す、非常に重要な事実をSNS上で明かしています。

「ちなみに、X JAPANの「紅」の著作権はソニー・ミュージックパブリッシングが管理しています。作曲したのは自分ですが、私自身も、この曲を使用する際には自分でさえも許可を得ることがよくあります」

この発言は、音楽業界の権利構造の複雑さを象徴しています。多くの人が「作曲者=すべての権利者」と考えがちですが、現実は異なります。楽曲が生まれると、その著作権(特にCD化や配信などに関わる財産権の部分)は、契約に基づき音楽出版社に譲渡され、管理が委託されるのが一般的です。これにより、作曲家は創作に専念でき、出版社がライセンス管理や収益の徴収といった煩雑な業務を代行する分業体制が成り立っています。

つまり、「紅」の著作権管理の主体はYOSHIKI氏個人ではなく、ソニー・ミュージックパブリッシングという法人なのです。そのため、YOSHIKI氏が個人的に「このオマージュは面白いから許そう」と判断したとしても、管理会社である出版社が「権利侵害の可能性がある」と判断すれば、彼はその意向を無視することはできません。彼の弁護士が動いた背景には、YOSHIKI氏個人の権利(著作者人格権)だけでなく、出版社が持つ財産権としての著作権を守るという、ビジネス上の側面も強く影響していると考えられるのです。

3-3. 参加ギタリスト、マーティ・フリードマン氏からの返信とYOSHIKI氏の融和的反応

法的な議論が先行し、緊張感が高まる中、事態を少し軟化させる重要なコミュニケーションがありました。楽曲のギターパートを担当した世界的ギタリスト、マーティ・フリードマン氏が、YOSHIKI氏の投稿に対してX上で直接、敬意に満ちたメッセージを送ったのです。

「X JAPANへの愛と尊敬から作曲しました」

このメッセージは、制作サイドに悪意はなく、純粋なリスペクトから生まれたものであることを明確に示しました。これに対し、YOSHIKI氏は「また一緒にセッションしましょう!」と極めて好意的に返答。さらにその後、「アニメ見たくなってきた」と投稿するなど、その態度は明らかに和らいだものになりました。同じ音楽の世界で生きるトップアーティスト同士の、国境を超えた直接的な対話が、硬直しかけた状況を動かした瞬間でした。これにより、法的な対立一辺倒ではない、アーティスト同士の相互理解による解決の可能性が示唆され、多くのファンを安堵させました。

4. ダンダダンのHAYASii「Hunting Soul」は法的に著作権侵害となるのか?X JAPANとHAYASiiを比較!

今回の騒動で最も注目され、そして最も判断が難しいのが、「Hunting Soul」が法的に著作権侵害にあたるのかという点です。これは単なる感情論や印象論では決まらず、法律に基づいた客観的な判断が必要となります。ここでは、日本の著作権法を基に、どのような場合に侵害と見なされるのか、その考え方を分かりやすく解説します。

4-1. 著作権侵害が成立するための2つの重要要件:「依拠性」と「類似性」

日本の著作権法において、ある作品が他の作品の著作権を侵害していると法的に判断されるには、原則として以下の2つの要件を両方とも満たす必要があります。

- 依拠性(いきょせい)

これは、新しい作品の作者が、元となった作品(この場合は「紅」)の存在を知っていて、それに基づいて(参考にして)創作した、という事実を指します。もし作者が元の作品を全く知らずに、偶然そっくりな作品を作ってしまった場合には、著作権侵害にはあたりません。今回のケースでは、ボーカルの谷山紀章さんが「オマージュやパロディー」と公言していることから、X JAPANや「紅」を参考にしていることは明らかであり、この「依拠性」の要件はほぼ間違いなく満たされると考えられます。 - 類似性(るいじせい)

これは、2つの作品を比較した際に、その表現が似ていることを指します。しかし、ここで重要なのは、単に「雰囲気が似ている」「作風が似ている」というだけでは不十分であるという点です。法律で問われるのは、元の作品の「表現上の本質的な特徴を直接感得できる」かどうか、という高いレベルでの類似性です。アイデアやありふれた表現ではなく、作者の個性が強く表れた具体的な表現が似ている必要があるのです。

したがって、今回の問題の法的な核心は、主にこの「類似性」が、法的に保護されるべき本質的なレベルにまで達しているかどうかが最大の争点となります。

4-2. 音楽における著作権保護の具体的な範囲とは?

音楽の著作権は非常にデリケートな問題を多く含んでいます。「Hunting Soul」がX JAPAN風の「ビジュアル系ハイスピードメタル」であるというだけでは、著作権の侵害にはなりません。なぜなら、音楽のジャンルや特定の時代に流行したスタイル、あるいはブルース進行のようなごくありふれたコード進行といったものは、特定の個人の独創的な「表現」ではなく、誰もが利用できる共有の「アイデア」や「様式」と見なされるからです。

著作権法で保護されるのは、あくまで作者の個性が表れた具体的な「表現」です。音楽においては、以下のような要素がそれにあたります。

- メロディ:楽曲の最も中心的な要素であり、独創的な旋律は強く保護されます。

- ハーモニー(和声):コード進行そのものはありふれている場合が多いですが、その上で展開される特徴的な和声の動きやボイシングは保護の対象となり得ます。

- リズム:ありきたりな8ビートなどは保護されませんが、独創的で特徴的なリズムパターンは表現と見なされることがあります。

今回のケースで言えば、「紅」の持つ象徴的なサビのメロディラインや、非常に特徴的なギターソロのフレーズなどが、「Hunting Soul」において楽譜レベルで酷似していると判断された場合、「類似性あり」と認定される可能性が高まります。最終的な判断は、音楽の専門家による鑑定などを経て、裁判所が下すことになります。

4-3. 「オマージュ」や「パロディ」という主張は法的に有効か?

クリエイター側が「これはリスペクトを込めたオマージュだ」「風刺を目的としたパロディだ」と主張したとしても、それが日本の著作権法において、侵害の責任を免れる直接的な理由になるわけではありません。この点が、しばしば誤解されがちなポイントです。

アメリカの著作権法には「フェアユース(公正な利用)」という考え方があり、批評、研究、報道、教育などの目的であれば、著作権者の許可なく作品を一定の範囲で利用することが認められています。パロディもこのフェアユースの一環として保護される場合があります。しかし、日本の著作権法には、このような包括的で柔軟な権利制限規定は存在しません。

日本の法律では、あくまで「依拠性」と「類似性」という客観的な基準で侵害が判断されます。したがって、たとえ作り手に深いリスペクトの意図があり、それが作品から伝わってきたとしても、出来上がった作品が法的な「類似性」の基準を超えてしまえば、著作権侵害と判断される可能性があるのです。作り手の「主観的な意図」と、作品の「客観的な類似性」は、法的には切り離して評価されるということを理解しておく必要があります。

騒動のその後、対話へ YOSHIKIさんが見せた変化と着地点

当初は厳しい姿勢を見せていたYOSHIKIさんですが、その後の展開は多くの人の予想を裏切るものでした。 ギターを担当したマーティ・フリードマンさんから「Yes, my band and I did it out of love and repsect for X Japan!」と敬意を示すメッセージが届くと、YOSHIKIさんは「また一緒にセッションしましょう!」と好意的に返信します。 最終的には「この件は、音楽出版のSony Music Publishingが管理している曲に関係するため、関係者で近く話し合いが行われるようです」と報告しました。

そして「自分もアニメファンで、こういう作品は好きなので、前向きな方向に進むことを願っています」と続けました。 「今回の件、急に連絡が来て驚いて、つい呟いちゃいました。お騒がせしてすみません。ごめんなさい」と、一連の騒動について謝罪の言葉を述べています。 この一連の流れは、SNS時代のコミュニケーションの複雑さと、最終的には対話による解決がいかに重要であるかを示しているのではないでしょうか。

今回の件は、敬意のこもった「オマージュ」と、利益目的の「パクリ」を分けるものは何かという、古くて新しい問題を改めて浮き彫りにしました。 芸能記者の故・中西正男さんが指摘するように、その境界線は「敬意」の有無にありますが、それは目に見えるものではありません。 今回の騒動は、最終的に当事者間の対話へと移行しました。 この出来事が、クリエイター同士の相互理解を深め、より良い創作環境が生まれるきっかけになることを期待したいものです。

5. SNSユーザーが権利を主張するYOSHIKIを批判?その是非と深層にあるもの

YOSHIKI氏の発言をきっかけに、SNS上では彼を支持する声と批判する声が真っ向から対立し、瞬く間に激しい議論へと発展しました。この反応の食い違いは、単なる意見の相違ではなく、現代社会における著作権への意識の差や、アーティストとファンの関係性の変化を浮き彫りにしています。

5-1. YOSHIKI氏への賛同意見:「事前連絡は筋」「権利は断固として守られるべき」

YOSHIKI氏の行動を支持する人々からは、クリエイターの権利と尊厳を守るべきだという、筋の通った意見が多く見られました。

- クリエイターへの敬意の重要性:「どれだけリスペクトの念があったとしても、本人に無断でここまで似せた作品を世に出すのは失礼極まりない」「オマージュを捧げるなら、まず本人に仁義を通すのが筋だろう」といった、クリエイター間の礼儀やプロフェッショナリズムを重んじる声が多数を占めました。これは、創作活動が単なる趣味ではなく、人生を懸けた仕事であるという認識に基づいています。

- 権利者としての正当な主張:「自分の大切な作品を守ろうとするのは、作り手として当然の権利だ」「ここでYOSHIKIさんが声を上げなければ、あらゆるコンテンツで無断利用が横行してしまう」など、著作権者の正当な権利行使を支持する意見も強く見られました。これは、一つの判例が将来の創作環境に与える影響を考慮した、大局的な視点からの意見と言えます。

- ビジネスとしてのシビアな視点:「音楽は芸術であると同時にビジネスでもある。許諾なくブランドイメージを利用されれば、経済的な損失にも繋がりかねない」といった、プロの世界の厳しさを冷静に指摘する声もありました。

これらの意見は、YOSHIKI氏が数十年の歳月をかけて築き上げてきた音楽という無形の財産と、その作り手としての尊厳が、安易に消費されるべきではないという強い意志に基づいています。

5-2. YOSHIKI氏への批判的意見:「大人気ない」「オマージュなのに事を荒立てるな」

一方で、YOSHIKI氏の対応に疑問を呈したり、批判的な立場を取ったりする意見も、決して少なくはありませんでした。

- アーティストとしての度量の問題:「世界のYOSHIKIなのだから、こんなことは笑って許すくらいの度量を見せてほしかった」「公のSNSで晒し上げるようなやり方は、少し大人気ないのではないか」といった、彼のカリスマ性や器の大きさを期待していたがゆえの失望の声が目立ちました。

- 創作文化の発展の阻害への懸念:「オマージュやパロディは、既存の文化を土台として新しいものを生み出す、文化発展の重要な要素だ」「何でもかんでも権利を主張すれば、自由な創作活動が萎縮してしまう」と、表現の自由の観点から懸念を示す意見も多く見られました。

- 長年のファンからの複雑な心境:「昔の尖っていた頃のYOSHIKIなら、こんなことは言わなかったのではないか」「一ファンとして、今回の一連の対応は正直に言ってガッカリした」など、彼のアーティスト像と今回の行動との間にギャップを感じた、長年のファンからの苦言も散見されました。

これらの意見は、愛情のこもった(と受け取れる)オマージュに対して、法的な物差しを厳格に当てはめることへの違和感や、ファンが抱く理想のアーティスト像との乖離から生まれているものと考えられます。

5-3. なぜ意見は真っ向から対立したのか?独自の視点からの考察

この賛否両論の激しい対立の背景には、いくつかの根深い社会的な要因が存在すると考えられます。第一に、クリエイター側と受け手側の間にある、著作権に対する埋めがたい意識の差です。作り手にとって著作権は、自らの生活と創作活動の根幹を支え、時には人格そのものとも言える重要な権利です。しかし、多くの受け手にとっては、コンテンツはインターネットを通じて気軽に、そして多くの場合無料で楽しむものであり、その裏にある複雑な権利の所在を日常的に意識する機会はほとんどありません。この根本的な認識のズレが、同じ事象を見ても全く異なる反応を生む最大の原因でしょう。

第二に、YOSHIKIという存在が持つ、唯一無二のカリスマ性です。彼は単なる一人のミュージシャンではなく、日本の音楽史を塗り替え、一つの時代を築いたカルチャー・アイコンです。そのため、ファンや世間は彼に対して「寛大であってほしい」「伝説のロックスターらしく、些事には動じないでほしい」という、ある種の理想像や神話を無意識のうちに投影しています。今回の現実的かつ法的な権利主張は、その理想像との間にギャップを生み、一部のファンの失望や反発を招いた可能性があります。

最後に、SNSというメディアが持つ、議論を増幅・単純化させる特性も無視できません。140字という制限の中で、 nuanceに富んだ意見よりも、端的で感情的な意見の方が拡散しやすい傾向があります。これにより、本来はグレーゾーンを多く含む複雑な問題が、「善か悪か」「許すか許さないか」という極端な二元論に回収されがちです。その結果、冷静な議論よりも感情的な言葉の応酬が目立つ、いわゆる「炎上」状態が引き起こされた側面もあるのではないでしょうか。

6. ダンダダンとはどんなアニメ?多くのファンを熱狂させるその魅力と世界観

今回の騒動の舞台となった『ダンダダン』は、近年の漫画・アニメ界で最も注目されている作品の一つです。その独特の世界観と他に類を見ない魅力が、多くの熱狂的なファンを生み出しています。作品の性質を深く理解することは、今回の騒動の背景を読み解く上で不可欠と言えるでしょう。

6-1. 原作は「少年ジャンプ+」を代表する超人気作品

『ダンダダン』は、漫画家の龍幸伸(たつ ゆきのぶ)先生による作品で、集英社が運営するウェブコミック配信サイト「少年ジャンプ+」にて2021年4月より連載が開始されました。物語は、幽霊の存在を固く信じる女子高生・綾瀬桃(あやせ もも)と、UFOや宇宙人の存在を信じるオタクの同級生・高倉健(たかくら けん)、通称オカルンが、互いの信じるものを証明するため心霊スポットとUFOスポットにそれぞれ赴いたことから、人知を超えた怪奇現象に次々と巻き込まれていくというストーリーです。

この作品の最大の魅力は、オカルト、SF、怪獣バトル、ラブコメ、そして瑞々しい青春ドラマといった、およそ交わることのない多様なジャンルが、奇跡的なバランスで融合している点にあります。龍幸伸先生の描く、緻密でダイナミック、かつ圧倒的な迫力を誇る作画と、ジェットコースターのように予測不能なストーリー展開は、連載開始直後から口コミで爆発的な人気を獲得しました。「次にくるマンガ大賞2021」のWebマンガ部門で第2位、「全国書店員が選んだおすすめコミック2022」で第1位に輝くなど、数々の賞を受賞しており、『SPY×FAMILY』や『怪獣8号』と並ぶ「少年ジャンプ+」の看板作品として、その地位を不動のものとしています。

6-2. ハイクオリティなアニメ化でさらに拡大する人気と評価

その絶大な人気を受け、2024年10月から待望のテレビアニメ第1期が放送開始。アニメーション制作を手掛けたのは、『映像研には手を出すな!』や『犬王』などで、独創的な映像表現で世界的に高い評価を受けるアニメーションスタジオ、サイエンスSARUです。原作の持つ圧倒的な画力と、ページをめくる手が止まらなくなるほどのスピード感を損なうことなく、さらに躍動感あふれるアニメーションとして再構築することに成功しました。そのクオリティの高さは国内外で絶賛され、新たなファン層を獲得しました。

そして2025年7月からは待望の第2期が放送中であり、今回の「Hunting Soul」が登場した第18話も、その中で大きな注目を集めるエピソードとなったのです。『ダンダダン』は、作中に様々な映画、漫画、音楽などのパロディやオマージュをリスペクトを込めて散りばめることでも知られており、今回のHAYASiiと「Hunting Soul」も、そうした作品が持つクリエイティブな文脈の中で生まれた、必然の演出であったと言えるでしょう。

7. Vocalの谷山紀章とは誰で何者?声優とアーティスト、二つの顔を持つ実力派

HAYASiiのボーカルとして、あのYOSHIKI氏をも唸らせるほどの圧倒的なハイトーンシャウトを披露した谷山紀章さん。彼は現代の声優界において、そして音楽シーンにおいて、長年にわたり第一線で活躍し続ける、他に類を見ない多才な表現者です。その輝かしい経歴と人物像に迫ります。

7-1. 「声優界の異端児」として確固たる地位を築く演技力

谷山紀章さんは、1975年8月11日生まれ、山口県宇部市出身の声優・歌手で、賢プロダクションに所属しています。1996年に声優としてデビューして以来、そのキャリアは25年以上に及び、数えきれないほどの人気アニメ作品で主要なキャラクターを演じてきました。

彼の名を広く知らしめた代表作には、社会現象にもなった『進撃の巨人』でのジャン・キルシュタイン役、異能力バトルアクション『文豪ストレイドッグス』での中原中也役、女性向けコンテンツの金字塔『うたの☆プリンスさまっ♪』シリーズでの四ノ宮那月役、大人気スポーツ漫画が原作の『黒子のバスケ』での氷室辰也役など、枚挙にいとまがありません。彼の魅力は、熱血漢からクールなライバル、コミカルな三枚目まで、どんな役柄でも自分のものにしてしまう演技の幅広さにあります。その唯一無二の存在感から「声優界の異端児」というキャッチコピーを持つことも、彼の非凡さを物語っています。

7-2. GRANRODEOのKISHOWとして魅せるアーティストの顔

谷山さんの才能は、声優業だけに留まりません。2005年からは、凄腕ギタリストの飯塚昌明(e-ZUKA)さんと共にロックユニット「GRANRODEO」を結成し、ボーカルの「KISHOW」として精力的な音楽活動を展開しています。GRANRODEOでは、彼自身がほとんどの楽曲の作詞を手掛けており、その文学的で情熱的な歌詞と、パワフルでエモーショナルな歌声は、多くのファンの心を掴んで離しません。

GRANRODEOは、『黒子のバスケ』や『文豪ストレイドッグス』など、数々のアニメ主題歌を担当し、ヒットを連発。ライブパフォーマンスにも定評があり、ロックの聖地である日本武道館での単独ライブを何度も成功させるなど、今やアニソン界を代表するロックユニットとしての地位を確立しています。今回の「Hunting Soul」で見せた見事なまでの歌唱力と表現力は、声優としてのキャリアと並行して、長年ロックアーティストとしてステージに立ち続けてきた彼だからこそ可能な、まさに真骨頂だったと言えるでしょう。

8. Guitarのマーティ・フリードマンとは誰で何者?日本を愛するヘヴィメタルの伝説

この楽曲に、本物以上の「本物感」と、議論を国際的なものにするほどの説得力を与えた立役者の一人が、ギターを担当したマーティ・フリードマン氏です。彼はヘヴィメタル界の歴史にその名を刻む生きる伝説であり、同時に日本文化をこよなく愛する親日家としても広く知られています。

8-1. スラッシュメタルバンド・メガデスを支えた世界的ギタリスト

マーティ・フリードマン氏は、1962年12月8日生まれ、アメリカ・ワシントンD.C.出身のギタリストです。彼の名が世界に轟いたのは、1990年に世界的なスラッシュメタルバンド「メガデス」に加入したことがきっかけでした。彼はギタリストとして、バンドの最高傑作との呼び声も高いアルバム『ラスト・イン・ピース』(1990年)や、全米チャート2位を記録した『破滅へのカウントダウン』(1992年)などに参加し、バンドの黄金期を支えました。

彼のギタープレイの特徴は、超絶的な速弾きや複雑なフレーズを正確無比に弾きこなすテクニックと、日本の演歌や歌謡曲から影響を受けたという独特の「泣き」のメロディを融合させている点にあります。この唯一無二のギタースタイルは「マーティ節」として確立されており、後進のギタリストに計り知れない影響を与え続けています。

8-2. 日本へ移住し、J-POP評論家・タレントとしても大活躍

幼少期から日本の音楽、特に演歌に強い影響を受けていた彼は、メガデス脱退後、長年の夢であった日本への移住を2004年に実現させます。以降は日本を活動の拠点とし、ソロアーティストとして自身の音楽を追求する傍ら、その堪能な日本語能力を活かしてテレビタレントや音楽評論家としてもマルチに活躍の場を広げました。

テレビ番組『ヘビメタさん』や『ROCK FUJIYAMA』、近年では『タモリ倶楽部』の空耳アワーの審査員などでお茶の間の人気を獲得。J-POPから演歌、アイドルソングに至るまで、あらゆる日本の音楽に対する深い愛情と、ギタリストならではの鋭い分析眼は、多くの音楽ファンから絶大な信頼を得ています。今回、彼がYOSHIKI氏に対して「X JAPANへの愛と尊敬」を真摯に語った言葉には、単なるリップサービスではない、彼の長年にわたる日本音楽への深い理解とリスペクトが背景にあるのです。

9. DrumsのChargeeeeee…とは誰で何者?エネルギッシュなロックドラマー

「Hunting Soul」の心臓部である、嵐のような疾走感と雷鳴のようなパワーを楽曲に与えた激しいドラムを叩いたのは、Chargeeeeee…(チャージー)さんです。彼のトレードマークであるド派手なパフォーマンスとパワフルなプレイスタイルは、日本のロックシーンで唯一無二の存在として高く評価されています。

彼のキャリアにおいて特筆すべきは、日本を代表するロックバンドの一つであり、多くのフォロワーを持つ「ZIGGY」のメンバーとして長年活動していることです。ZIGGYでの活動でその名を馳せる一方で、国内外の様々なアーティストのサポートドラマーとしても引く手あまたの実力者です。

特に重要なのは、今回ギターで共演したレジェンド、マーティ・フリードマン氏のツアーにもドラマーとして参加した経験があるという点です。気心知れたギタリストとの共演であったからこそ、あのタイトかつ爆発的なコンビネーションが生まれたのでしょう。彼のエネルギーに満ち溢れたドラミングが、HAYASiiという架空のバンドのサウンドに、現実のライブさながらの生々しい説得力をもたらしたことは間違いありません。

10. Bassのわかざえもんとは誰で何者?新世代を牽引する超絶技巧ベーシスト

重戦車のようにタイトでありながら、同時にうねるようなグルーヴを生み出すベースラインで楽曲の土台を盤石に固めたのは、若き女性レフティベーシストのわかざえもんさんです。彼女は新世代のミュージシャンを代表する一人として、その超絶的なテクニックとカリスマ性で、今大きな注目を集めています。

彼女の名がロックシーンに広く知られる大きなきっかけとなったのは、2019年に人気ロックバンド「マキシマム ザ ホルモン」が企画した、世界初のバンドフランチャイズプロジェクト「コロナナモレモモ(マキシマム ザ ホルモン2号店)」のベーシストとして、オーディションを経て抜擢されたことです。ホルモンの複雑かつ難解な楽曲を完璧に弾きこなし、ステージ上で見せる圧倒的な存在感は、多くのリスナーに衝撃を与えました。

彼女もまた、マーティ・フリードマン氏やChargeeeeee…さんと共に、マーティ氏の全国ツアーを回った経験を持っています。つまり、HAYASiiのリズムセクションは、既に何度も同じステージで音を出し合い、互いの実力と呼吸を知り尽くした、まさに阿吽の呼吸で繋がる鉄壁の布陣だったのです。日本のロックシーンのレジェンドから、未来を担う新世代の実力派までが一堂に会した、これこそが「Hunting Soul」がただのパロディに終わらなかった最大の理由と言えるでしょう。

11. 総括:YOSHIKI炎上騒動から見える、創作と権利、そしてリスペクトの未来

今回のYOSHIKI氏とアニメ「ダンダダン」を巡る一連の騒動は、単なるアニメの劇中歌を巡るゴシップの範疇を遥かに超えています。それは、現代の創作活動におけるリスペクトの示し方、ますます複雑化する著作権という概念のあり方、そしてSNS時代におけるクリエイターとファンの新たな関係性など、多くの重要かつ普遍的な論点を、私たちの目の前に突きつけています。

法の遵守は当然のことながら、それだけでは割り切れないクリエイター同士の「仁義」や「礼儀」。そして、作品への愛が深すぎるがゆえに、時にその境界線を見失いがちな「オマージュ」という表現。このデリケートな問題を、私たちはどう捉え、どう考えていくべきなのでしょうか。この一件は、クリエイター、ファン、そしてメディアに関わるすべての人々にとって、改めて「創作とは何か」「リスペクトとは何か」を考える貴重な機会を与えてくれたのかもしれません。

最後に、この複雑な騒動の要点を箇条書きでまとめ、本記事の締めくくりとします。

- YOSHIKI氏が炎上した理由とは?:自身の音楽的アイデンティティに酷似した作品が、許諾なく商業作品で発表されたことに対し、SNS上で困惑の意を表明。弁護士の介入も示唆したことで、「権利者の当然の主張」と見る層と、「オマージュに対し過剰反応で大人気ない」と見る層の間で激しい賛否両論が巻き起こったためです。

- YOSHIKI氏は具体的に何を言ったのか?:「X JAPANに聞こえない?」「この件何も知らない」「事前に一言言ってくれれば」と、事前連絡がなかったことへの不満を表明。当初は個人的に面白いと感じていたものの、弁護士から著作権侵害の可能性を指摘され、権利者としての対応を迫られたという複雑な心境を吐露しました。

- 「Hunting Soul」は著作権侵害にあたるのか?:法的には「依拠性」と「類似性」の二つの観点から総合的に判断されます。意図が善意のオマージュであっても、楽曲のメロディや構成といった「表現上の本質的特徴」が酷似していると判断されれば、侵害と認定される可能性は残りますが、現時点ではあくまで未確定です。

- 劇中バンドHAYASiiの正体は誰?:ボーカルに谷山紀章、ギターにマーティ・フリードマン、ドラムにChargeeeeee…、ベースにわかざえもんという、声優界と日米の音楽界を代表するトップクラスの実力派が集結した、この企画限りのスペシャルバンドです。

- 今後の展開と見通しは?:当事者であるYOSHIKI氏と制作陣の間での直接的、あるいは代理人を介した対話が進むことが期待されます。特に、制作サイドからの公式な経緯説明や、YOSHIKI氏側との協議の行方が、今後の大きな焦点となるでしょう。

この一件が、クリエイターがその正当な権利を守られつつ、ファンが愛情に満ちたオマージュやパロディ文化を安心して楽しめるような、より健全で創造的なエンターテインメントの未来を築くための一つのきっかけになることを願ってやみません。今後の動向を、冷静かつ注意深く見守っていきましょう。

コメント

コメント一覧 (2件)

この記事に書かれていない議論を呼ぶ要素として、

紅にHelloweenというバンドのRide the Skyという曲を参考にしていそうな箇所があります。

「自分は他者の真似をするが、他者が自分を真似するのは許さない」となったら批判されても仕方ないでしょう。

あと

>X JAPANが確立した「様式美メタル」

の部分は間違いです。詳細は「ネオクラシカルメタル」でググってください。

創作物なんて全てパクリのパクリ

元ネタも大抵何かのパクリ

パクリって言うと何だか聞こえが悪いからリスペクトのあるオマージュとかパロディ、影響って言ってるだけ

もっと綺麗な言い方をすれば文化

コメントにあるRide the Skyも前奏がメリーさんの羊まんま

何事も真似することから始まるんだから当たり前と言えば当たり前

パクリ言い出したらきりがない

だから権利という名の法律で保護されている

本当にリスペクトあるなら二次使用料払って使わせてもらえばいいだけ

YOSHIKIと弁護士の言い分は妥当

ただYOSHIKIが引っかかったのはパクられたことではなく一言報告してほしかったという当たり前のことだと思われる

まさに礼儀の部分