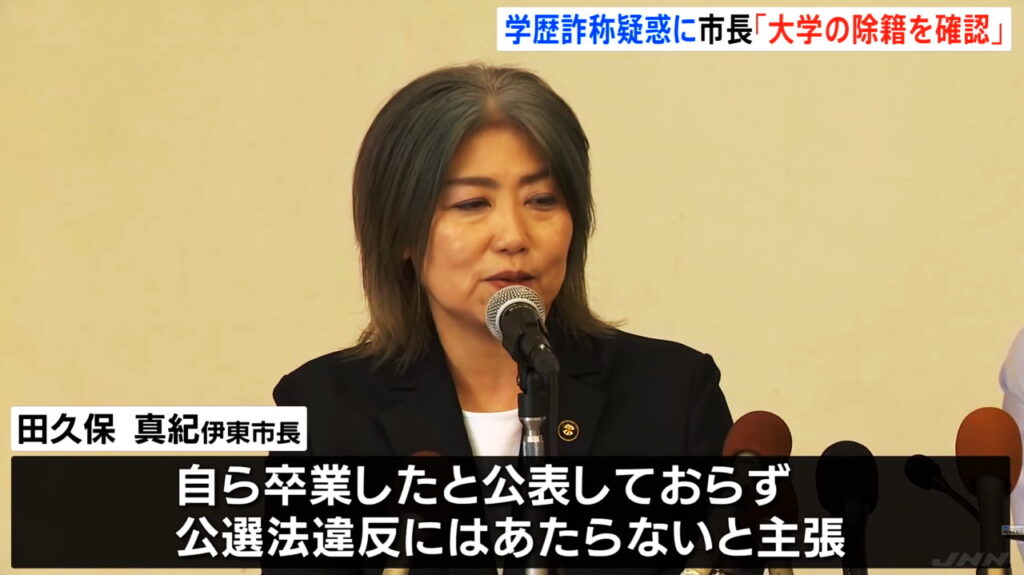

2025年5月の静岡県伊東市長選挙において、現職を破り初当選を果たした田久保眞紀市長が、就任からわずか1ヶ月余りで深刻な学歴詐称疑惑の渦中にいます。当初「東洋大学法学部卒業」と公表されていた経歴が、実際には大学側の記録で「除籍」であったことが判明。この問題をきっかけに、市長の対応は二転三転し、伊東市政は前代未聞の混乱に見舞われています。7月7日には一度辞職を表明したものの、7月31日にはこれを撤回し続投の意向を示すなど、その動向から全く目が離せない状況が続いています。

事態は単なる経歴の誤記では収まらず、公職選挙法違反の疑いでの市民による刑事告発、市議会による地方自治法に基づく調査特別委員会(百条委員会)の設置、そして疑惑の核心である「卒業証書」とされる書類の提出拒否へと、日を追うごとに深刻化しています。果たして、田久保市長は刑事事件として立件され、逮捕されてしまうのでしょうか。そして、混迷を極める今後の市長の進退、伊東市政の行方は一体どうなっていくのでしょうか。

この記事では、膨大な報道情報を基に一連の騒動の経緯を時系列で詳細に整理し、読者の皆様が抱えるであろう数々の疑問点について、法的根拠や専門家の見解を交えながら、可能な限り深く、そして多角的に解説していきます。

- 田久保市長が問われている公職選挙法違反とは具体的にどのような罪で、逮捕の可能性は現実的にどれくらいあるのか?

- なぜ一度は辞職を表明したにもかかわらず、一転して続投を決めたのか、その背景にある市長の主張とは何か?

- 市長を法的に支える福島正洋弁護士とは一体何者で、どのような法的戦略を展開しているのか?

- 最強の調査権限を持つ「百条委員会」や、疑惑の核心である「卒業証書」の提出を頑なに拒否する真の理由とは?

- 過去の類似事例として比較されるラサール石井さんや小池百合子都知事のケースと、今回の事件は何が違うのか?

これらのポイントを徹底的に掘り下げることで、問題の全体像と本質を、他のどの情報よりも鮮明に浮かび上がらせることを目指します。

1. 田久保市長が問われる公職選挙法違反と逮捕の可能性を徹底分析

今回の騒動において、田久保市長個人の倫理観だけでなく、法的な責任が厳しく問われています。その中心にあるのが公職選挙法違反の疑いです。市民による刑事告発はすでに警察に受理され、捜査は本格的に始まっています。ここでは、田久保市長が直面している法的な問題、専門家の見解、そして最も注目される「逮捕」の可能性について、詳細に分析します。

1-1. 公職選挙法違反とは?虚偽事項公表罪の具体的な要件を過去の判例から読み解く

田久保市長が問われている罪状は、公職選挙法第235条「虚偽事項の公表罪」です。この法律の目的は、有権者が候補者について正しい情報に基づいて投票できるように、選挙の公正さを守ることにあります。候補者が自身の経歴などを偽って公表し、有権者の判断を誤らせることを防ぐための重要な規定です。

この罪が成立するためには、判例上、以下の4つの要件がすべて満たされる必要があると解釈されています。それぞれの要件を、今回の田久保市長のケースに具体的に当てはめて検証してみましょう。

| 要件 | 内容 | 田久保市長のケースへの当てはめと考察 |

|---|---|---|

| ① 虚偽性 | 公表された内容が、客観的な事実に反すること。 | 市長は7月2日の会見で自ら「東洋大学卒業」ではなく「除籍」であったと認めています。これにより、市の広報誌や報道機関への経歴調査票に記載された「卒業」という学歴は事実に反するため、この要件は明確に満たしていると考えられます。 |

| ② 目的性・故意 | 「当選を得る(または得させる)」という目的を持って、それが虚偽であると認識しながら(故意に)公表すること。 | 市長は「卒業したと勘違いしていた」「6月28日に大学で確認するまで除籍の事実を知らなかった」と主張し、故意を強く否定しています。しかし、この「思い込み」という主張が司法の場で認められるかは極めて疑問です。過去の学歴詐称事件、例えば1992年の新間正次氏のケースでは、裁判所は「思い込みだった」という弁解を退けています。また、百条委員会では市長の知人が「以前から本人に『卒業していない』と聞いていた」と証言しており、もしこの証言が事実と認定されれば、「知らなかった」という市長の主張は根底から覆ることになります。 |

| ③ 公表性 | 不特定または多数の人がその情報を認識できる状態に置くこと。 | 市長側の福島正洋弁護士は「選挙公報や法定ビラには記載していない」ことを根拠に、公表性を否定しています。しかし、公職選挙法における「公表」は、選挙公報への記載に限定されません。過去の判例では、新聞社に提出した経歴略歴が記事化された新間正次氏のケースで公表性が認定されています。田久保市長も、市長選前に報道各社からの経歴調査票に「東洋大学卒業」と記載して提出し、それが新聞記事やテレビニュースで広く報道されました。この事実は、公表性を満たす可能性が極めて高いことを示唆しています。 |

これらの要件が捜査によって立証され、有罪が確定した場合、田久保市長は「2年以下の禁kóまたは30万円以下の罰金」に処せられます。禁錮以上の刑が確定すれば、公職選挙法の規定により当選は無効となり、市長の職を失うことになります。

1-2. 刑事告訴の具体的な経緯は?誰がいつ、どのような容疑で行動を起こしたのか

田久保市長に対する法的な追及は、行政機関である議会だけでなく、市民や民間人の手によっても進められています。疑惑が深まる中、複数の刑事告発がなされ、事態は司法の場へと移りつつあります。

これまでに明らかになっている刑事告発は以下の通りです。

- 第一の告発(2025年7月7日): 伊東市内で建設会社を経営する山口喜廣さんが、公職選挙法違反(虚偽事項の公表)の疑いで田久保市長を静岡県警伊東警察署に刑事告発しました。告発の根拠とされたのは、市長選挙前に報道各社へ提出された経歴調査票に「東洋大学卒」と虚偽の記載をした行為です。この告発は、一連の法的追及の口火を切るものとなりました。

- 第二の告発(2025年7月31日): 千葉県に住む30代の男性公務員が、新たに田久保市長を刑事告発。この告発状では、公職選挙法違反の疑いに加え、より深刻な容疑が指摘されています。具体的には、偽造された可能性のある卒業証書を市の幹部職員に提示し、市の公式な広報誌に虚偽の経歴を掲載させた行為が、刑法の有印私文書偽造・同行使罪や虚偽公文書作成・同行使罪にあたるのではないか、というものです。これにより、捜査の範囲が単なる学歴詐称から、公文書の信頼性を揺るがす問題にまで拡大する可能性が出てきました。

これらの告発は、単に市長の進退を問うだけでなく、公人としての行為が法に触れるものではなかったのかを、司法の場で明らかにするよう求める市民の厳しい意思の表れと言えるでしょう。

1-3. 警察が告発状を受理した意味と、今後の捜査の具体的な焦点

2025年7月28日、伊東警察署が最初の告発状を正式に受理したことは、この問題が次の段階へ進んだことを意味します。告発状の受理とは、警察が「捜査に値する事件である」と公式に判断したことを示し、これをもって本格的な捜査が開始されます。

今後の捜査で焦点となるのは、主に以下の点です。

- 「故意」の立証: 市長が「卒業していない」という事実をいつ、どのように認識したのかが最大の争点です。警察は、百条委員会で証言した知人や、大学時代の関係者などへの聴取を通じて、市長の「勘違いだった」という主張の信憑性を徹底的に検証するものとみられます。

- 「卒業証書」の真偽: 疑惑の核心である「卒業証書」とされる書類が、いつ、誰によって、どのような目的で作成されたのかを解明することが不可欠です。市長側は弁護士の押収拒絶権を盾に提出を拒んでいますが、捜査機関は作成に関与した可能性のある人物への聴取など、あらゆる角度から実態解明を進めるでしょう。

- 公文書作成への関与: 市の広報誌に虚偽の経歴が掲載される過程で、市長がどの程度積極的に関与したのかも重要な捜査対象です。市職員への事情聴取はすでに行われていると報じられており、市長の指示や認識がどうであったかが問われます。

これらの捜査が進んだ結果、検察が起訴に足る証拠が集まったと判断すれば、田久保市長は刑事裁判の被告人として法廷に立つことになります。

1-4. 法律の専門家たちの見解は?複数の弁護士が指摘する法的リスク

この一連の問題について、メディアに登場する法律の専門家からは、田久保市長にとって極めて厳しい見解が相次いでいます。複数の弁護士が共通して指摘しているのは、市長側の「選挙公報に書いていないから問題ない」という主張の脆さです。

- 若狭勝弁護士(元東京地検特捜部副部長): 「取材や演説などで『卒業』を前提にして話をしていれば、不作為の行為として公職選挙法違反になる可能性は出てくる」と述べ、メディアへの情報提供が「公表」にあたる可能性を強く示唆しています。

- 越直美弁護士(元大津市長): 「新聞社に回答して公にしたというのも含まれます」「普通に考えると、やっぱり公にしたんじゃないか」と、若狭弁護士と同様の見解を示し、公選法違反の成立に肯定的な立場です。

- 八代英輝弁護士(国際弁護士): 卒業証書を議長らに見せた行為について、「これがもし、卒業証書と称するものを見せたことになったら、有印私文書偽造同行使という重い罪に当たる可能性がある」と、より重い罪状に問われるリスクを指摘しています。

- 紀藤正樹弁護士: 「卒業か除籍かが本人にわからないこと自体がありえない。強制捜査もありうる事態です」と述べ、市長の説明の不自然さを厳しく批判しています。

このように、多くの専門家が公選法違反成立の可能性が高いと見ており、さらに卒業証書の問題が加わることで、事態はより深刻な法的局面を迎えているとの認識で一致しています。

1-5. 逮捕の可能性は現実的にどれくらいあるのか?過去の事例と今回の特異性から分析

有権者の最大の関心事の一つは、「田久保市長が逮捕されるのか」という点でしょう。この点について、冷静な分析が必要です。

まず、公職選挙法の「虚偽事項の公表罪」のみで、現職の首長が逮捕(身柄拘束)されるケースは非常に稀です。過去の学歴詐称事件、例えば新間正次氏や古賀潤一郎氏のケースでも、在宅のまま捜査が進められ、起訴・不起訴の判断が下されています。これは、容疑が固まっていても、証拠隠滅や逃亡の恐れが低いと判断されることが多いためです。

しかし、今回の田久保市長のケースには、過去の事例にはない特異な点が存在します。それは、「卒業証書」とされる物証の存在と、それに対する市長の対応です。

もし、この卒業証書が偽造されたものであり、その偽造や使用に市長が深く関与していたことが明らかになれば、有印私文書偽造・同行使罪という全く別の、そしてより悪質な犯罪の容疑が加わります。さらに、市長が百条委員会への証拠提出や出頭を頑なに拒否し続けている態度は、捜査機関に「証拠隠滅の恐れがある」と判断されるリスクを高める行為です。

結論として、現段階で逮捕の可能性を断定することはできませんが、公選法違反のみでの逮捕の可能性は低いものの、私文書偽造などの容疑が固まり、かつ市長が非協力的な態度を続けた場合には、その可能性はゼロではない、というのが専門家の大方の見方です。今後の捜査の進展と、市長自身の対応が、その身柄の行方を大きく左右することになるでしょう。

2. 田久保市長の進退と伊東市政の行方、今後のシナリオを徹底予測

法的な責任追及と並行して、田久保市長の政治的な進退は伊東市政の最大の関心事です。一度は市民に約束した「辞職」を撤回し、「続投」を宣言したことで、市長と議会、そして市民との間の溝は決定的となりました。ここでは、市長の進退をめぐる一連の動きと、今後予測される複数のシナリオについて深く掘り下げていきます。

2-1. 辞職表明から一転して続投宣言へ、その発言の変遷を追う

田久保市長の進退に関する発言は、わずか1ヶ月足らずの間にめまぐるしく変化し、市民や議会を翻弄し続けました。その混乱の軌跡を、具体的な発言と共に時系列で振り返ります。

- 【辞職表明】2025年7月7日: 市議会で辞職勧告決議が可決されたことを受け、夜の緊急会見で「地検の方に上申をいたしました後、必要な手続等を終えましたら、速やかに辞任をいたしたい。そのように考えております」「改めて市民の皆様の御判断を仰ぐために、私は再度、市長選挙の方に立候補したい」と、明確に辞職と出直し選挙への出馬を表明しました。この時点では、自らの過ちを認め、民意を問い直す姿勢を示したかに見えました。

- 【辞職時期の示唆】2025年7月18日: 百条委員会への卒業証書提出を拒否した後の取材で、「今月中には辞職という形にしたいのが私の希望」と述べ、具体的な辞職時期にまで言及しました。

- 【態度の変化】2025年7月28日: 定例会見では、自身の進退について「31日に改めて会見を開く」と述べるにとどめ、これまで使っていた「辞職」という言葉を意図的に避ける姿勢が見られ始めました。この頃から、方針転換の兆候がうかがえました。

- 【続投宣言】2025年7月31日: 夜に開かれた会見で、7日の辞職表明を全面的に撤回。「公約である新図書館建設計画の中止、伊豆高原メガソーラー計画の白紙撤回という使命を全身全霊をかけて実現していきたい」と涙ながらに訴え、市長職を続投すると宣言しました。

このあまりにも唐突な方針転換は、「市民との約束を反故にした」として、議会や市民から猛烈な批判を浴びることとなり、市政の混乱に拍車をかけました。

2-2. なぜ続投を決めたのか?市長が掲げた理由とその信憑性

田久保市長が7月31日の会見で語った続投の理由は、「市民からの激励」と「公約の実現」の二つが柱でした。

「厳しいご意見とともに、『頑張ってほしい』『負けないでほしい』『最後までやり遂げろ』という声もたくさんあった」「市民が勝ち取った改革の道筋である。改革すべき事柄、山積する問題、改革への道は始まったばかりと市民の声で思い出させてもらった」

市長は、一部の支持者の声を拠り所に、自らの使命を再確認したと主張しました。しかし、この説明には多くの疑問符がついています。市役所には連日、数千件規模の苦情が殺到しており、市長が主張する「激励の声」が市民全体の総意を反映しているとは到底言えない状況です。

さらに、続投の最大の理由として掲げた「新図書館建設計画の中止」と「伊豆高原メガソーラー計画の白紙撤回」という公約についても、その実態と市長の説明には大きな乖離が指摘されています。

- 新図書館建設計画: この計画は、田久保市長が就任直後に入札を中止しており、事実上、計画はストップしています。

- メガソーラー計画: この計画についても、市の規制条例制定や河川占用不許可などにより、2019年から工事は完全に停止しています。静岡市の難波喬司市長(元静岡県副知事としてこの問題を担当)も「市長がいなければメガソーラーは止まらないということはない。既に止まっている」と公の場で発言し、市長の主張を暗に否定しています。

このように、市長が続投の「大義名分」として掲げた公約は、すでにある程度の決着がついている、あるいは市長の存在がなくとも進まない可能性が高い問題であり、辞職撤回の理由としては説得力に欠けるとの厳しい批判が向けられています。

2-3. 市議会の怒りは頂点に、不信任決議案提出の現実味

市長の続投表明に対し、伊東市議会の怒りは頂点に達しています。すでに全会一致で「辞職勧告決議」を可決している議会にとって、市長の決断は議会軽視も甚だしい行為と映りました。

議会が次に取りうる最も強力な手段が「不信任決議案」の提出です。これは単なる「勧告」とは異なり、可決されれば市長の身分に直接影響を及ぼす法的拘束力を持ちます。不信任決議案を可決するには、議員数の3分の2以上が出席した上で、出席議員の4分の3以上の賛成が必要という高いハードルがありますが、現在、伊東市議会は全会派が反市長で結束しており、提出されれば可決は確実な情勢です。

中島弘道議長は「万が一辞めないということになれば、議会として覚悟を決めないといけない」と述べ、不信任案の提出を強く示唆。百条委員会での調査に一定の区切りがついた後、速やかに提出される見通しです。

2-4. 市長が辞職しない場合に起こりうる最悪のシナリオ「議会解散」とは?

仮に議会で不信任決議が可決された場合、田久保市長に残された選択肢は二つです。

- 通知を受けた日から10日以内に、自ら失職(辞職)する。

- 通知を受けた日から10日以内に、議会を解散する。

多くの専門家や議会関係者が懸念しているのが、市長が②の「議会解散権」を行使するシナリオです。これは、自らの信任を失った市長が、逆に議会の信を市民に問うという、地方自治法で認められた首長の強力な権限です。

もし市長が議会を解散すれば、40日以内に市議会議員選挙が行われます。そして、その選挙で選ばれた新しい議会で、再度不信任決議案が提出され、今度は過半数の賛成で可決されると、市長はようやく失職します。

報道によれば、田久保市長の周辺では、この議会解散を見据え、自らを支持する人物を市議選に擁立する動きもすでにあるとされています。市長がこの「徹底抗戦」の道を選んだ場合、伊東市は短期間に市長選(出直し選挙)と市議選(解散総選挙)の両方を行うという、市政の完全な停滞と税金の多大な浪費を招く最悪の事態に陥る可能性があります。

2-5. 市政の機能不全は深刻、市民生活への具体的な影響

一連の騒動は、すでに伊東市民の生活に深刻な影響を及ぼし始めています。市長がリーダーシップを発揮できないことで、行政全体が機能不全に陥っているのです。

- 職員の疲弊と士気低下: 市役所には全国から4200件を超える苦情電話・メールが殺到。職員は本来の業務を中断し、その対応に追われています。市職員労働組合のアンケートには「精神的にまいっている」「仕事に行くのがつらい」といった悲痛な声が寄せられ、市の幹部職員全員が市長に辞職を促すという異常事態も起きています。

- 重要政策の停滞: 前教育長が市長交代を機に辞任して以来、教育行政のトップである教育長が不在のままです。これにより、教育関連の重要方針の決定が遅れるなど、具体的な影響が出ています。

- 経済・イメージへの打撃: 夏の観光シーズンを前に、「伊東に行きたくない」といった宿泊キャンセルが出始めていると報じられています。今回の騒動による市のイメージダウンは、観光業を主要産業とする伊東市にとって計り知れない打撃となる可能性があります。

市民からは「嘘つきに税金を持っていかれるのは許せない」「市の恥だ」といった怒りの声が上がっており、田久保市長が続投を宣言したことで、市民と行政の間の信頼関係は完全に崩壊したと言っても過言ではない状況です。

3. 市長の「番犬」福島正洋弁護士とは何者か?その主張と法的戦略を解剖する

この前代未聞の騒動において、常に田久保市長の隣に座り、法的な盾となって議会やメディアと対峙しているのが福島正洋弁護士です。市長との深い関係性や、会見での強気な発言が注目を集めています。ここでは、福島弁護士の人物像と、彼が展開する法的戦略について深く分析します。

3-1. 福島正洋弁護士の経歴と田久保市長との意外な関係

福島正洋弁護士は、東京弁護士会に所属し、東京都港区虎ノ門の「阿部・吉田・三瓶法律会計事務所」に籍を置く法律家です。彼の経歴で特徴的なのは、司法修習後に法テラス(日本司法支援センター)のスタッフ弁護士としてキャリアをスタートさせている点です。法テラスは、経済的に余裕のない人々にも法的サービスを提供することを目的とした公的な機関であり、そこで勤務した経験は、彼の弁護士としての姿勢に影響を与えている可能性があります。

田久保市長との関係は非常に古く、報道によれば20年来の旧知の仲とされています。二人の出会いは、福島弁護士が東洋大学の法科大学院に合格した頃の飲み会だったとされ、市長が伊豆高原のメガソーラー反対運動に取り組んでいた際には、弁護団の一員として法的な支援を行っていました。

その関係性の深さは、福島弁護士自身のSNS投稿からも垣間見えます。過去の投稿で、田久保市長が嫌がらせを受けているという趣旨の投稿に対し、「どうやら出番ですな。『田久保さんの番犬』こと、虎ノ門のベンゴシが、きっちり仕事しまっせ」とコメント。さらに別の機会には「『マキさんは、俺が守るから大丈夫』」と投稿するなど、単なる弁護士と依頼人の関係を超えた、強い個人的な繋がりがあることを示唆しています。

3-2. 会見で展開された「公選法違反には当たらない」という主張の論理構造

福島弁護士は、7月2日の最初の記者会見から一貫して、田久保市長の行為は「公職選挙法違反には当たらない」という法的見解を主張し続けています。その論理の核心は、公選法第235条が罰する「公表」の解釈にあります。

福島弁護士の主張の要点は以下の通りです。

- 田久保市長は、選挙公報や法定ビラといった、候補者自らが作成し頒布する公式な選挙運動文書において、「東洋大学卒業」という経歴を一切記載していない。

- 選挙戦においても、学歴をアピールして有権者に投票を呼びかけるような活動は行っていない。

- 報道機関への経歴調査票への記載は、あくまでメディアからの求めに応じた受動的な行為であり、市長自らが当選目的で積極的に「公表」したとは言えない。

この主張は、法律の条文を厳格に解釈し、「公表」の主体性と積極性を問題にすることで、違法性を回避しようとする高度な法的戦略です。しかし、前述の通り、過去の判例ではメディアを通じた情報流布も「公表」と認定される傾向が強く、この主張が司法の場で通用するかは極めて不透明です。多くの法律専門家がこの点に疑問を呈しています。

3-3. 疑惑の卒業証書に対する「偽物とは思わない」という発言の真意

福島弁護士の発言で特に注目されたのが、疑惑の核心である「卒業証書」に対する見解です。彼は7月7日の会見で、自身がその書類を保管していることを明かし、「私の目から見て、今のところあれが偽物とは思っていないんです」と断言しました。

この発言は、多くの憶測を呼んでいます。大学側が「除籍者に卒業証書は発行しない」と公式に回答している中で、弁護士が「偽物とは思わない」と主張する背景には何があるのでしょうか。考えられる可能性は複数あります。

- 形式的な真正性の主張: 書類が、紙質、印刷、印影など、外形的には卒業証書としての体裁を highly に整えているため、「一見して偽物とは判断できない」という意味で発言している可能性。

- 大学側のミスを示唆する戦略: 「大学の記録は除籍だが、何らかの理由で卒業証書は発行されている」という、大学側の事務手続きミスがあった可能性を暗に示唆し、市長が「卒業したと信じる」ことに正当性を持たせようとする戦略。

- 時間稼ぎと情報撹乱: 真偽不明の物証の存在を盾に、百条委員会やメディアからの追及をかわし、捜査の進展を遅らせる狙い。

いずれにせよ、この発言は、単純な感想ではなく、今後の法廷闘争や世論形成を見据えた、計算されたものである可能性が高いと言えるでしょう。

3-4. 捜査機関にも提出を拒む「押収拒絶権」という最後の砦

当初、市長と弁護士は「卒業証書は検察に提出し、司法の判断を仰ぐ」と説明していました。しかし、7月31日の会見でこの方針を180度転換し、捜査機関から提出を求められても拒否する考えを示しました。

その法的根拠として福島弁護士が持ち出したのが、刑事訴訟法第105条に定められた弁護士の「押収拒絶権」です。これは、弁護士が業務上の秘密を守るために認められた非常に強力な権利で、依頼者から預かった秘密に関する物については、令状に基づく強制捜査(捜索差押え)であっても押収を拒むことができます。

福島弁護士は、「弁護士事務所内で預かっている証拠を捜査機関が無理に取ろうとした事例があり、裁判所が明確に違法であると認定している」と述べ、この権利を最大限に行使する構えを見せています。これにより、疑惑の核心である「卒業証書」という物証が、捜査機関の手に渡ることなく、真相が解明されないままになるという異例の事態が現実味を帯びてきました。これは、市長側が取りうる最後の、そして最も強硬な防御策と言えます。

4. 百条委員会を拒否する市長、その理由と議会の対抗策

伊東市議会が、疑惑解明の切り札として設置した「百条委員会」。しかし、田久保市長はこの強力な調査権限を持つ委員会への協力をことごとく拒否し、議会との対立は抜き差しならない状況に陥っています。市長はなぜ百条委員会を拒むのか、その主張と、それに対する議会の今後の対応について詳しく解説します。

4-1. 地方自治法が定める「百条委員会」の強力な権限と罰則とは

百条委員会(調査特別委員会)は、地方自治法第100条に基づいて設置される、地方議会が持つ調査権の中でも最も強力な権限を持つ委員会です。その目的は、自治体の事務に関する不正や疑惑などを徹底的に調査し、真相を明らかにすることにあります。通常の委員会と一線を画すその権限は、「準司法的権限」とも呼ばれ、以下のような強制力を伴います。

- 証人喚問: 市長や職員、関係者などに対して、委員会への出頭と証言を法的に請求することができます。

- 記録提出請求: 関連する書類や記録などの提出を請求することができます。

そして、これらの請求には厳しい罰則が定められています。

- 正当な理由なく出頭や証言、記録の提出を拒否した場合:6ヶ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金

- 宣誓した証人が虚偽の証言をした場合:3ヶ月以上5年以下の拘禁刑

このように、百条委員会は単なる話し合いの場ではなく、嘘や拒否が許されない、極めて重い権能を持った機関なのです。

4-2. なぜ市議会は百条委員会を設置したのか?その背景にある市長への不信感

伊東市議会が、市制史上初となる百条委員会の設置という最終手段に踏み切った背景には、田久保市長に対する根深い不信感があります。疑惑が浮上した当初から、市長の対応は議会を軽視し、説明責任を果たそうとしない姿勢に終始しました。

具体的には、

- 学歴に関する議会での質問に対し、「代理人弁護士に任せている」として答弁を拒否。

- 疑惑の根拠となった投書を「怪文書」と断じ、まともに取り合わない姿勢。

- 疑惑の核心である「卒業証書」を議長らに「チラ見せ」するだけで、コピーすらさせない不可解な行動。

これらの対応から、市議会は「通常の質疑では真相は解明できない」と判断。強制力を伴う調査で事実を明らかにするしかないとして、2025年7月7日、全会一致で百条委員会の設置を可決しました。

4-3. 市長が百条委員会への出頭を拒否した具体的な理由とは

百条委員会は7月22日、田久保市長に対し、25日の委員会に証人として出頭するよう正式に請求しました。しかし、市長はこれに対し、出頭を拒否する旨の「回答書」を提出しました。その文書の中で、市長は出頭しない「正当な理由」として、複雑な論理を展開しています。

市長が挙げた主な理由は以下の通りです。

- 証言を求められている事項が不適切: 証言事項とされた①記録の提出を拒む理由、②卒業証書に関すること、③除籍となった事実に関すること、のいずれも「回答が事実上不可能」な内容を含んでおり、請求自体が不適切である。

- 新たな告発文の問題: 「同級生が作ったニセモノ」とする新たな告発文について、当事者である自分がその内容を確認できないまま尋問を受けることは、証言者の権利を著しく軽視するものであり、受け入れられない。

- 弁護士のスケジュール調整が困難: 出頭日時が一方的かつ唐突で、代理人弁護士のスケジュール調整が難しい。

これらの理由を総合し、出頭拒否は地方自治法に定める「正当な理由」に該当すると結論付けています。

4-4. 市長の「出頭拒否」は法的に正当なのか?専門家たちの厳しい見解

田久保市長が主張する「正当な理由」は、法的に見て妥当なものなのでしょうか。この点について、法律の専門家や市の顧問弁護士からは、極めて否定的な見解が示されています。

弁護士JPニュースの取材に応じた三葛敦志弁護士(元地方議員)は、「出頭を拒絶できる正当な理由は、病気やケガなど物理的に出頭できないごく例外的な事情があるケースに限られる」と指摘。市長が挙げた理由は、いずれも「出頭そのもの」を拒否する正当な理由には当たらないと断じています。

また、伊東市の顧問弁護士も、市長が提出した回答書について「示された理由そのものは憲法上保障された権利であるため、これ自体は正当なものと認めることができる」としつつも、「本委員会の記録提出請求に対する拒否の理由として考えた場合には直接的に不利益が生じる理由が十分に説明されておらず、ただちに正当であるとは認めがたい」との見解を示しています。

つまり、市長の主張は法的な理屈を並べてはいるものの、百条委員会への出頭を拒むための「正当な理由」としては極めて弱いと判断されています。議会側は市長の対応を「不誠実極まりない」と強く非難しており、今後、出頭拒否を理由とした刑事告発に踏み切る可能性も出てきました。

5. 疑惑の核心「卒業証書」の提出拒否、その不可解な理由と背景

この一連の騒動で、最大のミステリーとなっているのが、田久保市長が所持しているとされる「卒業証書」の存在です。市長はこの書類の提出を頑なに拒み続けることで、疑惑を自ら深めています。なぜ市長は、身の潔白を証明するはずの切り札を公にしないのでしょうか。その理由と、謎の書類の正体に迫ります。

5-1. 「卒業証書」をめぐる不可解な言動のタイムライン

「卒業証書」とされる書類をめぐる田久保市長の言動は、当初から矛盾と不可解さに満ちていました。

- 【チラ見せ】6月4日: 学歴詐称を追及する議長と副議長に対し、市長自ら「卒業証書」とされる書類を提示。しかし、わずか数秒見せただけで、すぐに引っ込めてしまい、詳細な確認やコピーを拒否しました。この行為は「チラ見せ事件」として、市長の不誠実さを象徴する出来事となりました。

- 【検察への提出表明】7月7日: 辞職を表明した会見で、この卒業証書を卒業アルバムなどと共に静岡地検に提出し、その真偽を司法の判断に委ねる、と公言しました。

- 【百条委員会からの提出請求】7月11日: 百条委員会が、市の広報誌作成の経緯を調査するため、市長が職員に見せたというこの卒業証書の提出を、7月18日を期限として正式に請求しました。

- 【提出拒否と方針転換】7月18日: 市長は期限直前になって、「提出を拒否します」と記した回答書を提出。さらに、7日の会見で約束したはずの検察への提出方針も事実上撤回し、「重要な証拠なので弁護士が金庫で厳重に保管している」と説明を一変させました。

このように、市長は自ら「検察に委ねる」と宣言しておきながら、議会からの正式な提出要求を拒むという、自己矛盾に満ちた対応に終始しています。

5-2. 提出を拒む最大の理由「刑事告発」と「自己負罪拒否特権」の妥当性

田久保市長が卒業証書の提出を拒否する最大の法的根拠として挙げているのが、「公職選挙法違反で刑事告発されている」という事実です。市長は回答書の中で、この卒業証書が「私自身の刑事訴追につながる可能性のある事項に関するもの」であるため、提出を拒否する権利があると主張しています。

これは、日本国憲法第38条第1項で保障されている「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」という権利、いわゆる自己負罪拒否特権(黙秘権)を根拠とするものです。「この書類を出すと、自分が罪に問われるかもしれないので出しません」というのが市長の主張の核心です。

しかし、この主張には多くの専門家から疑問の声が上がっています。弁護士の菊地幸夫氏は、市長が当初「本物だと思っている」と主張していたことに触れ、「本物ならどこへ出しても恥ずかしくないはず」と指摘。提出を拒むという行為そのものが、書類が自身にとって不利益なものである(=偽物である)と自ら認めているに等しい、と分析しています。市長の主張は、法的な権利の行使であると同時に、疑惑をさらに深める「諸刃の剣」となっているのです。

5-3. 目撃者が語る「チラ見せ」された卒業証書の異様な特徴

では、市長が提示した「卒業証書」とは、一体どのようなものだったのでしょうか。それを短時間ながら目撃した中島議長、青木副議長、そして市の秘書広報課長の証言を総合すると、正規の卒業証書とは異なる、いくつかの異様な特徴が浮かび上がってきます。

- 紙質と色: 長年保管されていたかのように「黄ばんだ紙」だった。

- 印影: 赤い校印(朱肉の印)が押されているのが確認された。

- 書式・レイアウト: 実際に東洋大学が発行している卒業証書とは、デザインや文字の配置が明らかに異なっていた。特に、本文の途中に名前が記載されるなど、不自然なレイアウトだったとの証言があります。

これらの証言から、提示された書類が、東洋大学が正式に発行したものではない可能性が極めて高いことがうかがえます。では、この書類の正体は何なのでしょうか。

5-4. 「同級生が作ったニセモノ」説、新たな告発文が示す衝撃の真相

謎が深まる中、7月18日に市議会議長宛てに届いた一通の新たな告発文が、事態を大きく動かす可能性を秘めています。「平成4年に東洋大学法学部を卒業した」と名乗る人物から送られてきたその文書には、衝撃的な内容が記されていました。

「あれは彼女と同期入学で平成4年3月に卒業した法学部学生が作ったニセ物です」「田久保だけ卒業できないのはかわいそうなので、卒業証書をお遊びで作ってあげた」「自分たちが持っている本物の卒業証書と同じ造りでは犯罪になるため、敢えて誰が見てもパロディだとわかる忘年会の余興の出し物のような造りにしたそうです」

この告発文が事実であれば、市長が「本物だと思っている」と主張し続けた卒業証書は、大学とは全く無関係に、友人たちがジョークで作成した「パロディグッズ」だったということになります。そして、市長はその「お遊び」の品を、自らの学歴を証明する公的な証拠として議長や市職員に提示したことになり、その行為の悪質性は計り知れません。

この告発文は、最初の「除籍」を指摘した投書の内容が正しかったこともあり、市議会で信憑性の高い「公文書」として扱われ、内容の精査が進められています。この「ニセモノ作成説」が、今後の百条委員会や警察の捜査における最大の焦点となることは間違いないでしょう。

6. 比較される著名人の例:ラサール石井さんと小池百合子都知事のケース

田久保市長の学歴をめぐる一連の対応は、過去に同様の疑惑が持たれた他の著名人のケースと比較されることで、その特異性や問題点がより一層浮き彫りになります。特に、対照的な対応を見せたラサール石井さんと、長年疑惑がくすぶり続ける小池百合子都知事の事例は、多くの示唆を与えてくれます。

6-1. 「除籍と書くのが正しい」ラサール石井さんの潔い公言

タレントのラサール石井さんは、2025年の参議院選挙への出馬を表明した記者会見で、自身の最終学歴についてメディアから問われた際、一切ごまかすことなく、非常に明確に事実を説明しました。

「私は早稲田大学に4年通って、除籍になっています。『中退』と言うと経歴詐称になる。私は(鹿児島の私立)ラ・サール高卒。高卒が本当です。早稲田には行きましたが、『中退』と書いたことはございません。正しく書くなら、『除籍』と書いてください。経歴詐rauenはしておりません」

この発言は、公人として自らの経歴を説明する際の「誠実さ」を示す好例として、多くのメディアで取り上げられました。特に、「中退と書くと経歴詐称になる」と自ら踏み込んで説明した点は、言葉の定義にまで配慮した真摯な態度として評価されています。

6-2. 誠実な説明責任の重要性、田久保市長の対応との決定的な違い

ラサール石井さんのこの対応は、田久保市長のケースとあらゆる面で対照的です。田久保市長が、疑惑の発端となった投書を「怪文書」と一蹴し、事実関係の明言を避け、その後も「勘違いだった」という釈明に終始したのに対し、ラサール石井さんは自らの言葉で、率直かつ正確に事実を語りました。

この比較から明らかになるのは、有権者や社会が政治家に求めているのは、完璧な経歴そのものよりも、むしろ問題が指摘された際の「誠実な説明責任を果たす姿勢」であるという点です。仮に田久保市長が疑惑の初期段階で、「実は除籍でした。これまで卒業と誤解されるような形になっていた点についてお詫びします」と正直に説明していれば、ここまで市政を揺るがす大問題には発展しなかった可能性は十分にあります。ラサール石井さんの事例は、誠実さという政治家の基本的な資質がいかに重要であるかを改めて示しています。

7. 比較される著名人の例:小池百合子都知事の長年の疑惑

田久保市長の学歴詐称疑惑が報じられる中で、必ずと言っていいほど引き合いに出されるのが、東京都の小池百合子都知事が抱えるカイロ大学卒業をめぐる長年の疑惑です。この根深い問題を振り返ることは、今回の事件の社会的背景を理解する上で欠かせません。

7-1. 小池百合子都知事のカイロ大学卒業をめぐる疑惑の歴史と核心

小池百合子都知事の公式経歴は「カイロ大学文学部社会学科を首席で卒業」という華々しいものですが、この経歴については数十年前から詐称疑惑が繰り返し指摘されてきました。特に、2020年にノンフィクション作家・石井妙子氏の著書『女帝 小池百合子』が出版され、元同居人による「卒業していない」との詳細な証言が明らかになったことで、疑惑は社会的な大問題へと発展しました。

疑惑の核心は、主に以下の点に集約されます。

- 学業実態への疑問: 卒業に必要な単位を取得できるほどの学業を修めていたのか、という根本的な疑問。

- 語学力への疑念: アラビア語の能力が、大学の講義を理解し、試験に合格できるレベルに達していたのかという点。

- 卒業証書・証明書の信憑性: 小池都知事が公開した卒業関連書類に、書式や署名などの点で不自然な部分があるとの専門家からの指摘。

この疑惑に対し、カイロ大学は2020年に、「小池百合子氏が1976年にカイロ大学文学部を卒業したことを証明する」という学長名の声明を駐日エジプト大使館のFacebookページで発表。小池都知事もこの声明を根拠に、「大学が卒業を認めている」として、疑惑を一貫して否定し続けています。

7-2. なぜ田久保市長の件で小池都知事の名前が頻繁に挙がるのか

田久保市長の問題が浮上した際、多くの人々が即座に小池都知事のケースを想起しました。その背景には、両者のケースにいくつかの構造的な類似点が見られるためです。

- 女性政治家と学歴スキャンダルという構図。

- 疑惑の物証である「卒業証書(証明書)」の真偽が最大の争点となっている点。

- 本人が疑惑を強く否定し、大学という第三者機関の権威を盾に、自らの学業実態に関する具体的な説明を避けようとする姿勢。

フリーアナウンサーの古舘伊知郎さんは、「メディアもさ、なんで東洋大学ならやるの? エジプト・カイロ大学ならやらないの? なんで伊東市長だったら連日やるの? なんで東京都知事だとやらないの?」と発言し、権力者の疑惑に対するメディアの追及姿勢が二重基準になっているのではないか、という問題を提起しました。このような視点から、両者の事件は並行して語られることが多いのです。

7-3. 専門家が指摘する両者の共通点と決定的な相違点

大学ジャーナリストの石渡嶺司氏や作家の黒木亮氏などの専門家は、両者の問題を比較分析し、その共通点と相違点を鋭く指摘しています。共通しているのは、疑惑に対して本人が自らの言葉で学業の実態を具体的に証明するのではなく、大学側の声明といった外部の権威にその正当性を依存しようとする点です。

しかし、両者の間には決定的な相違点が存在します。それは、大学側の公式な対応です。

小池都知事のケースでは、カイロ大学が公式に「卒業を証明する」という声明を出しているため、疑惑は「大学の声明は本物か」「なぜ大学は声明を出したのか」という、より複雑で国際的な問題へと発展しています。

一方で、田久保市長のケースでは、東洋大学は公式に「記録は除籍である」と明確に回答しており、「卒業後に除籍になることはない」と、市長の「勘違いだった」という説明すらも事実上否定しています。大学側が疑惑を裏付ける回答をしているというこの一点が、田久保市長を逃げ場のない、より厳しい立場に追い込んでいる最大の要因と言えるでしょう。小池都知事のケースが、大学側の“お墨付き”によって真相が藪の中という状況が続いているのに対し、田久保市長のケースは「学歴詐称は事実」という確定した前提の上で、その後の対応の是非が問われているという点で、問題のフェーズが根本的に異なっているのです。

-

田久保真紀市長の学歴詐称の怪文書、卒業証書が偽物である告発文の全文内容とは?告発した人の正体とは誰で何者?

-

田久保真紀市長の髪型が話題の理由はなぜ?自分で切り色を染めている?ピンクスーツの真意は何かまで徹底調査解説

-

田久保真紀市長の代理人弁護士とは誰で何者?「番犬」「奴隷」の関係性とは?福島正洋の学歴・経歴から詐称を弁護した責任まで徹底解説

-

田久保真紀市長のチラ見せ&提出拒否した卒業証書が偽物なのは本当?正体が判明した告発文の内容を徹底まとめ

-

田久保真紀市長の東洋大学除籍の理由はなぜ?何をしたのかまで徹底解説

-

田久保眞紀市長の支持政党はどこ?共産党の噂は本当か、理由はなぜか徹底解説

-

田久保眞紀市長は若い頃に何してた?美人でモテモテだった?大学生活・バンド活動・レースクイーンからカフェ経営まで徹底調査

-

学歴詐称の田久保眞紀市長とは誰で何者?経歴は?結婚・旦那・子供の有無から家族構成まで徹底調査まとめ

総括:失われた信頼と伊東市政の未来

静岡県伊東市の田久保眞紀市長をめぐる一連の学歴詐称疑惑は、もはや単なる一個人の経歴問題ではなく、市政全体の信頼を揺るがし、行政機能を麻痺させる深刻な事態へと発展しています。最後に、この問題の本質と今後の展望について総括します。

- 法的責任の追及は不可避: 市民による刑事告発が受理され、公職選挙法違反や有印私文書偽造などの疑いで本格的な捜査が開始されました。特に、疑惑の核心である「卒業証書」の提出を拒否し続ける市長の姿勢は、司法の厳しい判断を招く可能性があります。

- 政治的リーダーシップの完全な失墜: 一度の辞職表明を撤回し、続投を宣言したことで、市議会との対立は決定的となりました。不信任決議案の提出が現実味を帯びる中、市長が議会解散という強硬手段に出れば、市政の混乱は頂点に達します。

- 核心にある「説明責任」の欠如: この問題で最も問われているのは、「除籍」という事実そのものよりも、疑惑に対して嘘やごまかしを重ね、市民や議会に対する説明責任を放棄し続けた市長の政治姿勢です。

- 機能不全に陥る市政: 市役所職員の疲弊、重要政策の停滞、市のイメージダウンによる経済的損失など、市民生活への具体的な悪影響はすでに深刻化しています。リーダー不在の状況が長引けば、その代償はすべて伊東市民が負うことになります。

田久保市長が今後、どのような形で政治的、そして法的な責任を取るのか。市民の信頼を完全に失ったリーダーが率いる伊東市政が、この未曾有の危機を乗り越え、正常な状態を取り戻すことができるのか。今後の百条委員会や捜査の進展、そして何よりも市長自身の最終的な決断が、伊東市の未来を大きく左右することは間違いありません。

コメント